抗戰時沈尹默在重慶,于右任邀請他出任監察委員。有一次兩人談起書法,沈尹默對于右任說:「你是名家,我是法家。」

所謂名家,依賴的是名氣。所謂法家,依賴的是技法。書法的技法,主要指大小兩圈。

于右任不是普通角色,政治上是國民黨元老,書法也是下過苦功的。但在沈尹默看來,于右任沒有法,點畫經不起分析。

沈尹默把字寫得好的人,分為「書法家」和「善書者」兩類。他用「善書者」這名詞,和孫過庭不同。沈尹默解釋說:

「善書者這個名詞,唐朝人是常用的,其涵義卻有不同。孫過庭《書譜》中的善書者,是指鍾、張、二王,而陸希聲所說,則是不知筆法的書家。

我們作文有個習慣,同樣的名詞,可以把它分為通言和別言來應用。過庭所說是包舉一切,是通言之例,希聲專指一類,則是別言。現在所用是同于後者。」

這樣一來,「書法家」當然非常少,其他只是「善書者」了。沈尹默說:

「歷代不少寫字的人,其中只有極少數人,被人們一致承認是書法家。歷來真正不愧為書法家的作品,現在傳世者還有,試取來仔細研究,便當首肯。

因此,我一向有一種不成熟的想法,對于形質雖然差些﹝這是一向不曾注意點畫筆法的緣故﹞,而神彩確有可觀,這樣的書家,給他以前人所稱為善書者的稱號,是足以當之而無愧的。

若果是只具有整秩方光的形質,而缺乏奕奕動人的神彩,這樣的書品,只好把它歸入台閣體一類。

用畫家來比方,書法家是精通技法的畫師,善書者則是文人畫家。理會得這樣,對于法書的認識和辨別或者有一點幫助。」

畫家有技法,那是專業畫師;文人畫不講究技法,講求韻味,所以不是專業畫家,只是不錯的卡拉OK。

所以用帖要注意:王羲之有法度,是真正的書法家;而其他很多所謂的書法家,只是名家;其作品養眼者,善書者也。

2012年9月3日 星期一

2012年8月17日 星期五

我和書法雜誌的緣分

前兩個月,恩師黃聿豐先生的公子曉路來了一封信,說他和幾位美國朋友想辦一個書法網絡雜誌,邀請我做雜誌顧問。

我一生好像和辦雜誌有緣。中國書壇有三大雜誌:一是香港《書譜》雜誌,創辦於一九七四年。一是上海《書法》雜誌,創辦於一九七七年十月。一是北京《中國書法》,創辦於一九八二年十月。

我一九七六年一月在恩師的推薦下,借調到上海書畫社﹝當時還沒有「出版」兩個字﹞,參加創辦上海《書法》雜誌工作。剛開張的時候,組長是周志高,編輯就是我。當時還在文革中,辦雜誌最容易出政治問題,反對的人很多。好在周志高很堅決,也算運氣好,到九月打到四人幫,環境開始轉變,陸續調來很多人,一年後創刊號終於問世。創刊號版樣,我前後畫了七次,審批退回四次。期間的故事很多,將來應該寫出來。

第二次是我一九八二年底因家事移居香港,旋即出任《書譜》雜誌責任編輯,一九八九年任主編。三大雜誌編輯,我參與了兩個,前後長達十三年。出身於上海《書法》雜 誌的我,南下香港編輯《書譜》雜誌;幾年後北京中國書法家協會到上海調周志高北上,出掌《中國書法》雜誌。這種事情,回想起來,我都覺得有點奇特,毋怪乎孔子說「君子畏天命」。

北京《中國書法》有一個編輯劉才昌先生,後來也移居香港,和我很熟。一九九二年他來找我,發起成立香港中國書法家協會。所以這三個雜誌的編輯,搞來搞去,總在一個圈子中。

後來網絡開始了,一九九七年一月一日,我在加拿大創辦《書道》網絡雜誌,但當時網絡還沒有普及,一般人連什麼是網絡都沒有聽到過。辦了十來期。這是網上第一個書法雜誌,可惜早了一點,這是第三次編輯書法雜誌。

前三四年,我有朋友談起可以在內地辦一本書法雜誌,有兩個學生很慷慨,願意投資上百萬,我請上海資深編輯來深圳商量,覺得可行。於是聯繫了一家出版社,商談了細節,確定了辦公地點,最後因為某種原因而擱淺。這是我參與第四個書法雜誌的經歷。

我收到曉路的信,心想我這一輩子,命中注定和書法雜誌有緣。但最近幾年我自己工作忙,沒有一天是空閑的,近來又有關節痛,無法外顧。我現在對於什麼應酬、剪綵、飲茶、參觀等等,都無法出席。曉路很聰明,一是說不需要我做具體編輯工作,只要做顧問;二是說明他們的宗旨,是傳統書法,「北美華人對傳統書法的執著追求,客觀上繼承了中國書法的古典主義精神。文化是要傳承的,經典必須有相當的承載者。我們反對書法創作的『重創新輕繼承,重價格輕價值』的取向,我們提倡書法創作的古典人文傾向。鑑於此,我們創辦了這份《翰墨》雜誌,以弘揚中國書法的的古典主義傳統」,這正與我的想法相同。這一來,我就答應了。

前不久我讓學生討論「孤蓬自振,驚沙坐飛」,最後寫了一篇博文,曉路謬獎,說這種文章很好,拿去轉載了。其實做顧問,還是應該做點事情的。雜誌草創,我深知其中的甘苦。這是我平生第五次參與書法雜誌事務,已經是滿頭白髮了。

《翰墨》編輯者年富力壯,又有思想,後生可畏。希望各路朋友,四海大雅,有共同宗旨者,一起撐《翰墨》一把,希望它成功。《翰墨》的網址是:

http://hanmo.us/

2012年5月31日 星期四

謝赫的六法和國畫家

唐代張彥遠《歷代名畫記》的記述:「昔謝赫云:畫有六法,一曰氣韻生動,二曰骨法用筆,三曰應物象形,四曰隨類賦彩,五曰經營位置,六曰傳移模寫。」

這六法解釋很多,我的理解是這樣的:

一是審美,什麼是氣韻?畫家要看到人家看不到的東西,任何東西都可以表現得非常高雅。現代人稱之為意境。一壁舊牆,一碟青菜,一塊布,一枝竹......,世界萬物,都是活的,都可以打動人。我特別要強調的是,這裡的氣韻是中國趣味,和西方有所不同。關於這一點,可以看林語堂的《吾國吾民》。

二是用筆,中國畫應該是「寫」出來的,不是「畫」出來的。因為中國畫的根柢在於筆墨,所以有沒有書法的基礎,對於一個國畫家非常重要。沒有用筆就沒有高質素的線條,只是「塗抹」而已。

三是寫生,這容易理解。

四是敷色,使用色彩,如任伯年用淡彩,吳昌碩用重彩。或者只用墨色,如鄭板橋的墨竹,黃公望的富春山居圖。

五是構圖,也不用多講。

六是臨摹。臨摹是學習傳統,沒有臨摹根基的人,自以為可以否定傳統,一步超越祖宗,其實只是狂妄。

六法的詳細解釋,這裡就不講了,足以寫一本書。這六條是一個整體,一條也不能少,少了一條,就不是好的國畫大家。而抽掉了第二點,就等於西洋畫了。

以上所言,不適用於一批現代畫家。這批畫家有志於以西洋技法改造中國畫,西洋畫運用光影,想法和我們中國人不同,所以技法也不同。徐悲鴻、吳冠中等人,就是代表,只好說是新國畫家,其實已經脫離了國畫的範圍。

徐悲鴻懂書法嗎?你看看他的字就知道了。他有國畫臨摹根柢嗎?徐悲鴻的優點,是他了解馬的生理結構,會寫生,符合六法第三條,他一生主張寫實。但吳冠中批評他是「美盲」,因為吳冠中是主張「形式美」的,徐悲鴻的審美,沒有離開具象。吳冠中否定了「應物象形」,進一步他敢說「筆墨等於零」,把「骨法用筆」也否定了。

會寫生,會用色,會用筆,有臨摹基礎者的畫,很難做假。凡是有大量假畫的人,必然是容易簡單,所以導致贗品氾濫。

徐悲鴻用幾個大塊面畫馬,加以簡單的敷色,創造他的風格,結果也給作偽者以空間。有人收了徐悲鴻幾百張作品,徐的兒子一鑒定,一張真的也沒有。

這六法解釋很多,我的理解是這樣的:

一是審美,什麼是氣韻?畫家要看到人家看不到的東西,任何東西都可以表現得非常高雅。現代人稱之為意境。一壁舊牆,一碟青菜,一塊布,一枝竹......,世界萬物,都是活的,都可以打動人。我特別要強調的是,這裡的氣韻是中國趣味,和西方有所不同。關於這一點,可以看林語堂的《吾國吾民》。

二是用筆,中國畫應該是「寫」出來的,不是「畫」出來的。因為中國畫的根柢在於筆墨,所以有沒有書法的基礎,對於一個國畫家非常重要。沒有用筆就沒有高質素的線條,只是「塗抹」而已。

三是寫生,這容易理解。

四是敷色,使用色彩,如任伯年用淡彩,吳昌碩用重彩。或者只用墨色,如鄭板橋的墨竹,黃公望的富春山居圖。

五是構圖,也不用多講。

六是臨摹。臨摹是學習傳統,沒有臨摹根基的人,自以為可以否定傳統,一步超越祖宗,其實只是狂妄。

六法的詳細解釋,這裡就不講了,足以寫一本書。這六條是一個整體,一條也不能少,少了一條,就不是好的國畫大家。而抽掉了第二點,就等於西洋畫了。

以上所言,不適用於一批現代畫家。這批畫家有志於以西洋技法改造中國畫,西洋畫運用光影,想法和我們中國人不同,所以技法也不同。徐悲鴻、吳冠中等人,就是代表,只好說是新國畫家,其實已經脫離了國畫的範圍。

徐悲鴻懂書法嗎?你看看他的字就知道了。他有國畫臨摹根柢嗎?徐悲鴻的優點,是他了解馬的生理結構,會寫生,符合六法第三條,他一生主張寫實。但吳冠中批評他是「美盲」,因為吳冠中是主張「形式美」的,徐悲鴻的審美,沒有離開具象。吳冠中否定了「應物象形」,進一步他敢說「筆墨等於零」,把「骨法用筆」也否定了。

會寫生,會用色,會用筆,有臨摹基礎者的畫,很難做假。凡是有大量假畫的人,必然是容易簡單,所以導致贗品氾濫。

徐悲鴻用幾個大塊面畫馬,加以簡單的敷色,創造他的風格,結果也給作偽者以空間。有人收了徐悲鴻幾百張作品,徐的兒子一鑒定,一張真的也沒有。

2012年5月1日 星期二

曾榮光先生回憶《書譜》前期工作情況

曾榮光先生是我的前任。香港書譜出版社創辦時,編輯部以吳羊璧先生為主編,以曾榮光先生為執行編輯。其時我還在上海書畫社工作,只是香港《書譜》的一個讀者,萬萬想不到後來會接任曾先生編輯《書譜》雜誌。

《書譜》創辦時的情況,吳羊璧先生寫了;創辦後的編輯詳情,曾榮光先生曾經寫過一篇《憶〈書譜〉》,發表在《香港視藝》二零零零年第一期上。兩篇一起看,對於《書譜》五十多期前的情況,可有大致的了解。

前不久曾榮光先生駕鶴仙遊,他是踏實工作、卓有成績的人,不勝悼惜。香港老一輩有很多出色的人才,不能忘記他們的貢獻。

────────────────

《書譜》創刊於一九七四年十二月,距今已是二十多年前的事。《書譜》一共刊行九十多期,我是從創刊號到五十四期在職的。談談這八年間一些零碎的感受、回憶出版社開辦時草創階段的人和事,敘述哪些資料最受讀者的歡迎以及簡介幾篇曾受到海內外書壇重視的學術性文章。

《書譜》雙月刊,它的誕生是很偶然的,友人吳羊璧兄平日在一間報社辦編務工作,有一次,他向我說:「李君要搞一本書法專刊,我想你是有興趣幫手」,我們平日見面是無所不談,以為是種閑聊,那就說了一些大力支持的話。

過了一段日子,吳兄告我,李君約飲茶,見了面,可謂一見如故,並且知道他已在灣仔租得社址,正在覓色傢俬,《書譜》就在這樣草創情形下開辦,李君秉仁任社長,以梁披雲為督印人,到一九七五年七月,我被社長邀請為全職工作,和其他兼職的同事組成編輯委員會,每周飲茶見面,然後返社研討工作,記得當時訂下刊物要有通俗性、資料性、學術性三結合,每期都邀請一位書畫家題扉頁創刊,創刊封面由歐陽乃霑兄設計。

社長李君秉仁係一位印尼歸僑,他很愛好書法,也會刻印,每期都撰寫一篇有關篆刻的文章,署名史仲鷺。他居住長洲,早晚往返,好穿唐裝短打,遇事有點執著的性格。

《書譜》一開始,反應良好,銷路不錯,就在這種情形下的七七年春天,一個以宇野雪村為首的日本書道團過港邀約我們雅集,交流經驗。怎料發生一件不幸的事,輪到社長揮毫時,我發現他兩手顫動、冒汗,當時以為他過於疲勞肚餓了,叫一碗伊麵給他充飢,但他面色蒼白,說心胸翳痛,我們只好送他入院,到九月初終於因心肌梗塞去世。

短短的二年,社長不幸去世,對出版社,帶來沉重的打擊。這期間,出版社正在發行《〈書譜〉叢帖》第一、二輯,並打算刊行《西冷八家印存》《苦鐵印存》等,但由於少了一力承擔的社長,我們刊物曾大力宣傳過的預告,都一一被打消了。幸而《書譜》自創刊以來,銷路不錯,自七六年起讀者來信日多,有來自美國、日本以至瑞典的,有訴說行六里路為求買一本《書譜》,可算苦心孤詣。也有一位美國華裔教授自願把家藏文徵明《赤壁賦》,拍成幻燈片供《書譜》發表。到七八年是《書譜》面世第三年,讀者寄來的作品漸多,我們不得不開設《雅集》欄,容納不少書法愛好者的大作,讀者熱情的擁護,《書譜》得以繼續辦下去。

《書譜》每期都刊印一個專帖的資料,在當時的環境是頗受歡迎。七十年代的中期,國內文化大革命還沒有結束,台灣刊印的碑帖品類不多,《故宮法書》限於墨跡,每冊需要五十元,而日本二玄社之《書跡名品叢刊》規模大,印刷精,每冊亦需數十元,一般人不容易購得。獨《書譜》每期定價四元,符合消費者的要求,我在報攤曾經聽過一位消費者打的譬喻─買《書譜》一個專帖就值回票價。

談到《書譜》刊印過的碑帖,其資料性價值,我想:群玉齋主李啟嚴收藏、並答允給《書譜》發表的宋代刻本《群玉堂懷素大草千文》可算是首屈一指的。這是一個海內外孤本,與現存西安碑林明石刻本有較大的分別。我們自第八期至十二期分五期用明刻本對照刊登,引起國內外書壇的重視。帖的流傳,據云四五十年代,原物主是區齋潭敬的,後因事故連同柳公權《神策軍碑》一起放在中區尊古齋寄賣,每冊五千元,《神策軍碑》現歸北京圖書館。這本《懷素大草千文》自李氏過世後,現為美國人安思遠所得,一九九六年安思遠應國家文物局邀請,將其部份收藏墨本碑帖在故宮博物院展覽。李啟嚴是本港著名收藏家,他的藏品已流出海外,《懷素大草千文》一九九二年在紐約佳士得拍賣行拍賣,當時底價美金三萬,結果,拍賣得三十一萬九千美元,可稱得上國寶了。此外,《書譜》還搞了一些專輯,資料性受到讀者歡迎的有隸書《夏承碑》、六朝《張猛龍》王璀題本、草書《宋克書杜甫壯遊詩》以及《杜牧張好好詩》,在我的記憶中,《張猛龍》專輯面世不久,就得再版。

《書譜》具有學術性的文字篇幅也是不少的。這里談談徐邦達之《王羲之蘭亭序臨本前後七種合考》學術性頗高。如果你手頭上備有《蘭亭墨蹟彙編》對照來看,對於臨本七種墨跡的斷代、題跋、鑑藏印記的真偽,會產生濃厚的興趣,我們分別自四十四期至四十八期刊登。徐氏認為,著名的《神龍半印本》,它的行距、疏密、點畫特點,都符合文獻記戴,逼近原跡的唐摹本,徐氏引用明末吳其貞的《書畫記》的記述,認為《神龍》半印為偽增;拖尾頭幾則題跋是從吳炳石刻本剪下移來,趙孟頫一跋,語氣冷落,也不像題此善本,都很有見地。又《虞世南唐摹本》,對於前接紙所鈐「天曆之寶」和後接紙正書「張金界奴上進」,究竟為了甚麼原因接上去,都值得研究。又舊題褚遂良摹本,他認為係米芾同時代所臨的一個宋人臨本,徐氏認為尾附米芾詩是真蹟,尾鈐七印是玉質,也是真的,但卷首「太簡」一印,是挖嵌上去的。徐氏七種合考,對於臨本的流傳、真偽、題跋的張冠李戴、藝術水平的高低、都有精確的論述,值得觀賞。

徐氏另一編《古法書鑑考舉要》一共舉出十種古代著名法書刻跡,計有:

一、陸機平復帖

二、王氏一門家書

三、智永二體千文

四、孫過庭《書譜》序

五、王羲之《遠宦帖》

六、王羲之《謝司馬帖》

七、顏真卿《劉中使帖》

八、顏真卿《祭姪文稿》

九、懷素《食魚帖》

十、富弼《溫柑帖》

這裡暫選三例作為簡介:

陸機《平復帖》,距今有一千五百多年,徐氏謂老化程度很深,用筆與漢晉木簡的筆法相似,紙係麻質,製法粗糙,簾絲紋看不清楚,文中對彥先人物,考據周詳。

智永二體千文,紙本為傳世最古千字文的寫本,智永的墨跡此外沒有見過,盛唐已流往日本,書法沉厚自然,藝術水平很高,可能就是八百本中之一。

羲之《遠宦帖》摹本,首有徽宗書籤,鈐雙龍方印,名家藏印纍纍,刻入《十七帖》及《淳化閣帖》卷六,碓係唐人雙鉤廓填善本,神采風度去晉不遠,徐氏認為係羲之中晚年所書。《書譜》分別由二十四期至三十四刊登。

熊秉明的《中國書法理論的體系》,是一篇理論性頗高的著作,我們自三十四期起分七期刊登,受到國內外學術界的注意,熊氏認為,中國的書法理論不少,但大都是語錄式,一條條像散珠斷玉,很難把握作者中心,我們的工作乃試圖把這思想基礎找出分成六大系統,一、寫實派,二、純造形派,三、唯情派,四、倫理派,五、自然派,六、禪意派。全文數萬字,熊氏旁徵博引,闡說清晰,但讀者要具備一定的書學基礎方能接受。一九八四年商務印書館把它集結成書,有單行本發售。一九九九年台灣雄獅圖書有限公司也刊印了熊氏這篇著作的單行本。

《書譜》四十六期刊登了陳振濂的《尚意書風管窺》,全文數萬字,陳氏認為這個「意」字是集中了中國古代士大夫對藝術特有的典型看法,它是藝術發展到一定階段的必然產物,甚至它對今後藝術發展未始沒有指導意義,可以說「意」是中國傳統藝術的精髓。我們把它分作七期來發表,文中論述精當,很值得細讀。

這些都是多年前的舊事,講起來都是一些拉雜的回憶。

值《香港藝術》創刊之際,敘述一下《書譜》開辦經歷,也許有些裨益。

《書譜》創辦時的情況,吳羊璧先生寫了;創辦後的編輯詳情,曾榮光先生曾經寫過一篇《憶〈書譜〉》,發表在《香港視藝》二零零零年第一期上。兩篇一起看,對於《書譜》五十多期前的情況,可有大致的了解。

前不久曾榮光先生駕鶴仙遊,他是踏實工作、卓有成績的人,不勝悼惜。香港老一輩有很多出色的人才,不能忘記他們的貢獻。

────────────────

憶《書譜》

曾榮光《書譜》創刊於一九七四年十二月,距今已是二十多年前的事。《書譜》一共刊行九十多期,我是從創刊號到五十四期在職的。談談這八年間一些零碎的感受、回憶出版社開辦時草創階段的人和事,敘述哪些資料最受讀者的歡迎以及簡介幾篇曾受到海內外書壇重視的學術性文章。

《書譜》雙月刊,它的誕生是很偶然的,友人吳羊璧兄平日在一間報社辦編務工作,有一次,他向我說:「李君要搞一本書法專刊,我想你是有興趣幫手」,我們平日見面是無所不談,以為是種閑聊,那就說了一些大力支持的話。

過了一段日子,吳兄告我,李君約飲茶,見了面,可謂一見如故,並且知道他已在灣仔租得社址,正在覓色傢俬,《書譜》就在這樣草創情形下開辦,李君秉仁任社長,以梁披雲為督印人,到一九七五年七月,我被社長邀請為全職工作,和其他兼職的同事組成編輯委員會,每周飲茶見面,然後返社研討工作,記得當時訂下刊物要有通俗性、資料性、學術性三結合,每期都邀請一位書畫家題扉頁創刊,創刊封面由歐陽乃霑兄設計。

社長李君秉仁係一位印尼歸僑,他很愛好書法,也會刻印,每期都撰寫一篇有關篆刻的文章,署名史仲鷺。他居住長洲,早晚往返,好穿唐裝短打,遇事有點執著的性格。

《書譜》一開始,反應良好,銷路不錯,就在這種情形下的七七年春天,一個以宇野雪村為首的日本書道團過港邀約我們雅集,交流經驗。怎料發生一件不幸的事,輪到社長揮毫時,我發現他兩手顫動、冒汗,當時以為他過於疲勞肚餓了,叫一碗伊麵給他充飢,但他面色蒼白,說心胸翳痛,我們只好送他入院,到九月初終於因心肌梗塞去世。

短短的二年,社長不幸去世,對出版社,帶來沉重的打擊。這期間,出版社正在發行《〈書譜〉叢帖》第一、二輯,並打算刊行《西冷八家印存》《苦鐵印存》等,但由於少了一力承擔的社長,我們刊物曾大力宣傳過的預告,都一一被打消了。幸而《書譜》自創刊以來,銷路不錯,自七六年起讀者來信日多,有來自美國、日本以至瑞典的,有訴說行六里路為求買一本《書譜》,可算苦心孤詣。也有一位美國華裔教授自願把家藏文徵明《赤壁賦》,拍成幻燈片供《書譜》發表。到七八年是《書譜》面世第三年,讀者寄來的作品漸多,我們不得不開設《雅集》欄,容納不少書法愛好者的大作,讀者熱情的擁護,《書譜》得以繼續辦下去。

《書譜》每期都刊印一個專帖的資料,在當時的環境是頗受歡迎。七十年代的中期,國內文化大革命還沒有結束,台灣刊印的碑帖品類不多,《故宮法書》限於墨跡,每冊需要五十元,而日本二玄社之《書跡名品叢刊》規模大,印刷精,每冊亦需數十元,一般人不容易購得。獨《書譜》每期定價四元,符合消費者的要求,我在報攤曾經聽過一位消費者打的譬喻─買《書譜》一個專帖就值回票價。

談到《書譜》刊印過的碑帖,其資料性價值,我想:群玉齋主李啟嚴收藏、並答允給《書譜》發表的宋代刻本《群玉堂懷素大草千文》可算是首屈一指的。這是一個海內外孤本,與現存西安碑林明石刻本有較大的分別。我們自第八期至十二期分五期用明刻本對照刊登,引起國內外書壇的重視。帖的流傳,據云四五十年代,原物主是區齋潭敬的,後因事故連同柳公權《神策軍碑》一起放在中區尊古齋寄賣,每冊五千元,《神策軍碑》現歸北京圖書館。這本《懷素大草千文》自李氏過世後,現為美國人安思遠所得,一九九六年安思遠應國家文物局邀請,將其部份收藏墨本碑帖在故宮博物院展覽。李啟嚴是本港著名收藏家,他的藏品已流出海外,《懷素大草千文》一九九二年在紐約佳士得拍賣行拍賣,當時底價美金三萬,結果,拍賣得三十一萬九千美元,可稱得上國寶了。此外,《書譜》還搞了一些專輯,資料性受到讀者歡迎的有隸書《夏承碑》、六朝《張猛龍》王璀題本、草書《宋克書杜甫壯遊詩》以及《杜牧張好好詩》,在我的記憶中,《張猛龍》專輯面世不久,就得再版。

《書譜》具有學術性的文字篇幅也是不少的。這里談談徐邦達之《王羲之蘭亭序臨本前後七種合考》學術性頗高。如果你手頭上備有《蘭亭墨蹟彙編》對照來看,對於臨本七種墨跡的斷代、題跋、鑑藏印記的真偽,會產生濃厚的興趣,我們分別自四十四期至四十八期刊登。徐氏認為,著名的《神龍半印本》,它的行距、疏密、點畫特點,都符合文獻記戴,逼近原跡的唐摹本,徐氏引用明末吳其貞的《書畫記》的記述,認為《神龍》半印為偽增;拖尾頭幾則題跋是從吳炳石刻本剪下移來,趙孟頫一跋,語氣冷落,也不像題此善本,都很有見地。又《虞世南唐摹本》,對於前接紙所鈐「天曆之寶」和後接紙正書「張金界奴上進」,究竟為了甚麼原因接上去,都值得研究。又舊題褚遂良摹本,他認為係米芾同時代所臨的一個宋人臨本,徐氏認為尾附米芾詩是真蹟,尾鈐七印是玉質,也是真的,但卷首「太簡」一印,是挖嵌上去的。徐氏七種合考,對於臨本的流傳、真偽、題跋的張冠李戴、藝術水平的高低、都有精確的論述,值得觀賞。

徐氏另一編《古法書鑑考舉要》一共舉出十種古代著名法書刻跡,計有:

一、陸機平復帖

二、王氏一門家書

三、智永二體千文

四、孫過庭《書譜》序

五、王羲之《遠宦帖》

六、王羲之《謝司馬帖》

七、顏真卿《劉中使帖》

八、顏真卿《祭姪文稿》

九、懷素《食魚帖》

十、富弼《溫柑帖》

這裡暫選三例作為簡介:

陸機《平復帖》,距今有一千五百多年,徐氏謂老化程度很深,用筆與漢晉木簡的筆法相似,紙係麻質,製法粗糙,簾絲紋看不清楚,文中對彥先人物,考據周詳。

智永二體千文,紙本為傳世最古千字文的寫本,智永的墨跡此外沒有見過,盛唐已流往日本,書法沉厚自然,藝術水平很高,可能就是八百本中之一。

羲之《遠宦帖》摹本,首有徽宗書籤,鈐雙龍方印,名家藏印纍纍,刻入《十七帖》及《淳化閣帖》卷六,碓係唐人雙鉤廓填善本,神采風度去晉不遠,徐氏認為係羲之中晚年所書。《書譜》分別由二十四期至三十四刊登。

熊秉明的《中國書法理論的體系》,是一篇理論性頗高的著作,我們自三十四期起分七期刊登,受到國內外學術界的注意,熊氏認為,中國的書法理論不少,但大都是語錄式,一條條像散珠斷玉,很難把握作者中心,我們的工作乃試圖把這思想基礎找出分成六大系統,一、寫實派,二、純造形派,三、唯情派,四、倫理派,五、自然派,六、禪意派。全文數萬字,熊氏旁徵博引,闡說清晰,但讀者要具備一定的書學基礎方能接受。一九八四年商務印書館把它集結成書,有單行本發售。一九九九年台灣雄獅圖書有限公司也刊印了熊氏這篇著作的單行本。

《書譜》四十六期刊登了陳振濂的《尚意書風管窺》,全文數萬字,陳氏認為這個「意」字是集中了中國古代士大夫對藝術特有的典型看法,它是藝術發展到一定階段的必然產物,甚至它對今後藝術發展未始沒有指導意義,可以說「意」是中國傳統藝術的精髓。我們把它分作七期來發表,文中論述精當,很值得細讀。

這些都是多年前的舊事,講起來都是一些拉雜的回憶。

值《香港藝術》創刊之際,敘述一下《書譜》開辦經歷,也許有些裨益。

標籤:

書法,書譜,曾榮光,

2012年4月22日 星期日

誰創辦了香港《書譜》雜誌?

香港《書譜》雜誌影響巨大,從創辦起,前後一共出了九十多期。我兩度任職於書譜出版社,第一次是從五十期開始,任執行編輯,當時主編是吳羊璧先生;第二次是一九八九年,任主編。至於社長,前是李秉仁先生,後由督印梁披雲先生擔任。我任職書譜社時,李先生已經去世了。

五十期以前的老班子人馬,有曾榮光、王永楓等先生,封面設計是一位蘇先生,經理是林先生,還有其他幾位,都是兼職的。當時我是惟一全職的,整天在辦公室。這裡所說的「整天」,是二十四小時,因為第一年連睡也在辦公室中。香港著名專欄作家王亭之,在《明報》專欄中曾經寫道「書譜社來了一個坐堂編輯」,其實我是「睡堂編輯」。其中的故事,將來有空再寫。

正因為整天在辦公室中,所以什麼人來往,都由我接待。時間一久,慢慢就知道以前發生了什麼事情。直到書譜出版社結束,老人馬、新人馬我都熟悉。關於《書譜》雜誌的創辦,聽老人馬講過很多。

主編吳羊璧先生在2000年12月25日《香港書畫報》寫過一篇文章,標題直接說《李秉仁創辦〈書譜〉》,和大陸劉正成寫的完全不同。吳羊璧先生這篇回憶錄,以筆名雙翼發表。吳先生在《文匯報》工作,主持副刊達四十年之久。其尊人也是著名的作家,吳先生給我印象很好,非常儒雅。他以第一手資料,講述當年的經過,生動詳實。

我現在把這篇文章轉載於下,以供研究現代藝文史者參考:

-----------------------------------

灣仔天樂里口有一家天樂餐廳,現在仍是食肆,卻已屢換招牌了。一九七四年夏天一個下午,我和李秉仁兄在那裹喝下午茶,隨意地談到了書法,沒有想到,幾個月後,因此就有一本書法雜誌《書譜》出版了。

那時我在一家報館擔任副刊編務,工作上的需要,多交各方面的朋友。那幾年認識了許多華僑朋友,李秉仁是其中的一位。他偶然給我幾首舊體詩,有時代轉來梁披雲老先生﹝澳門歸僑總會會長﹞的近作。舊體詩在香港讀者相對地少,副刊上只能偶然用一點,他也不見怪,還是照樣把得意的近作拿給我,不在乎哪一天能夠在報上刊發出來。

記不起第一次見面是什麼時候,但第一次見面就牢記住了他的姓名與容貌。因為姓名與我的一位妤朋友只差一個字,容貌則有點像一位同事。

他個子不高,神情內蘊,常常像帶有點憂鬱,但他的詩,卻常表達一種怡然自得的心境。

他一談起印尼峇厘島,就禁不住贊美,似乎有一些青春往事令他思念。

給我的印象是:說話不多,是個很隨和的人。

那天我們不知怎樣談到了書法,好象是他問我在香港什麼地方可以買到碑帖。那時國內的出版物凋零,我感慨地說,現在要買碑帖,只能買日本二玄社出版的了。大家都很無奈。

我們又聊到辦雜誌。

那時的文化人,常有好好辦一份雜誌的心願,但限於沒有資力,往往是說說而已。話頭好像是他開的,說希望辦一份綜合性的雜誌。我隨口答,綜介性雜誌好歹要有個規模,非有較多的人力財力不可。接著剛才談書法的餘緒,我說:「倒是辦一份書法雜誌,雖然冷門,卻可能容易立足,而且開頭時可以用很少的人力物力就幹起來。」

他靜靜地喝他的咖啡,沒有多說。

過幾天,他又來找我了。一見面認真地問:「辦雜誌的事悄怎樣了?」我有點摸不著頭腦,定了定神才知道在繼續那天的話題。我說,「哪裏來的錢?哪裏來的人?那天只是想到就說。」

他說:「我來做。」

那時他在一家公司做事,業務是代理餐具。老板黃豐洲先生,印尼華僑。他說,老板會支持他。至於他自己,以前在報社工作過,文化工作是有點經驗的。現在需要了解的是香港搞出版的情況。

這好辦,那時我對於印刷成本、紙價、發行都熟悉,也有一套編印上簡化程序的經驗。我建議採用十六開本,套一個紅色足夠了。為了省錢,我建議他在家中發稿,自己校對,印好就由廠送到發行的書報社去。這一切,算起來成本不算很高昂。書法刊物,雙月刊或季刊可以了。他欣然地說,我住在長洲,很安靜,晚上可以做這件事。

那時我仍然想,像他這樣沉默隨和的性格,事情大概是慢慢地進行的。誰知接下來,才知道他性格的另一面是:直率,急性子,而且有一份可愛的固執。

接下來的日子他連續約我見面,每一次都解決一些問題,辦雜誌的事進展很快。

一次是重新爭論是否以書法為專題。他說,有些朋友建議,至少應該書畫兼有。光是書法,讀者太少了。我說,如果讓我給你出主意,我堅決主張只搞書法。這冷門,然而有特色,易引起注意。畫呢,以畫為主的雜誌已有了﹝《美術家》就辦得很好﹞,甚至好些綜合性雜誌也以精美的彩頁刊登名家作品。你能夠拿到最好的作品麼?即使拿到了,你得算一算,每期增加若干彩頁的成本是多少!我相信當他默然同意我的主張時,最後的一條理由,「成本」,是最有力的理由。聽他語氣,似乎是很有信心去找到名畫家作品的。不過我也跟他爭論過,即使你拿到齊白石的作品,也不見得能把人家的現成讀者拉過來,除非你拿到的是齊白石最佳之作。書法呢,現在就只有這麼一本雜誌,我們可以刊登王羲之的最出色名作,可以刊登許多人家目前想找而找不到的名作。

但下次見面,他就完全不討論這個問題了。他一開口就問:「《書譜》兩個字,你說教誰來題好?」原來他已經為雜誌定了名﹝好象是梁披雲先生提出來的﹞。我又放言高論,說現代人誰也不請。不管請哪一位大名家題,都會帶來門派之見。更嚴重的,還會帶來一條政治上的界線,我主張從古人碑帖中去集字。

這一次他完全接受。我們馬上討論哪件碑帖好?孫過庭的《〈書譜〉序》當然有最現成的《書譜》二字,但草書看來不合適。他喜歡魏碑﹝後來他以李將分的筆名在《書譜》上寫了不少有關魏碑的文亭﹞,他說,在魏碑中去找吧,《張黑女碑》就很好。我也贊成,《張黑女》字多。

很快又見面,我說:「你連雜誌名都定好了,真要幹起來的樣子?」話沒說完,他說:「刻好了,你看行不行?」他遞過來一張紙片,上面拓了「書譜」兩個字。原來他一回去就找這兩個字,「譜」字找不到,他就找偏旁拼合,自己在一方硯石後面刻,拓了出來,就是這張紙片。

字刻得不大,大致如原碑字的大小。那時還沒有可以放大縮小的影印機,我帶回家,用我的「祿來可得」相機拍了照片,再放大看看,很好,後來就採用做《書譜》的標準字,版權頁上有「李將分刻」字樣。現在我手頭仍保存有最初曬出來的照片。

我開始為他的認真與投入感動,看看他,還是那一副沉默、淡然的神情,但實際上這些天來他是執拗地全速地在投入工作了。這本雜誌一定是辦得成的了。

接著,他給我更大的驚異。他說:「地方租好了,就在你上班的報社不遠,方便你來。」停頓了一下,又訥訥地接下去說:「你來幫我。」他說得很慢,很清楚,仿佛在提出請求,但又是一個不容反對的決定。

我一時回答不來。我止以為這些天發了許多高論,現在是收斂的時候,以第三者的心情來爭著看一份新雜誌的誕生了,沒想到他直接要拉我一起做,而且提出的方式和時間都特別。他先把我當做一定能參加他的工作,又體諒我一定不可能放下原有的工作,那麼就找個地方近我的工作地點,希望我能夠多少兼顧。這是體諒,也是硬來。他已經替我想了那麼多,我又怎樣拒絕?簡直是一個豈有此理的決定!

那時刻我腦子裏轉動著的,無非是一大堆庸夫俗子的考慮。這是一份高薪工作嗎?絕不會是;工作有長期保障嗎?不保險;我還有能力來兼這份差事嗎?很艱難﹝那時我的收入不高而家庭負擔重,工餘還盡量寫些雜七雜八的稿件以謀稿費,實際上正心力交瘁﹞;能雊捨棄原有的工作嗎?不可能;這份雜誌值得辦嗎?值得﹝想到可以在當時荒蕪枯槁的文化士地上試植一株小花小草,覺得還真有點意思﹞;我本身對書法藝術有興趣嗎?倒是有的……。

好吧,我回答,我只能抽出很少的時間,在一旁盡點力,你不要把我當成一個正式的工作人員。

他說:就這樣。我想也就只能這樣。

這時我竟然覺察,這段日子裏,其實他那一股熱誠,那一股對工作的執著,其實已經在帶動著我了。

我減少了一些稿件的寫作,挪出一些時間。現在與他討論事情,不再能像早段時間那樣想到就說了,得多想想做起來的後果了。

他告訴我,黃豐洲先生答應支持他一筆款子,作為開辦。這是他能夠租下辦公地方的原因,而且他自己決定離開黃豐洲先生的公司,全身心都投入《書譜》社的工作。

這位老板真難得!我想。五六十年代時,有許多華僑是很熱心支持文化事業的。黃先生又是一位。後來,我有機會見過黃豐洲先生一面,可惜沒有長談。

這以後是一段忙碌的籌備時間,既然租了地方,除了出版雜誌,還準備出版叢帖,總得有最低限度的人手。我們組成的班子十分簡單,部份像我一樣是兼職,麻雀小,五臟全。李兄是社長,其他的人,暫時不必有什麼職銜。大家見什麼做什麼,與現代管理職權分明的觀念大異其趣。不開會,實際的會是在茶樓飲午茶,大家你一句我一句,把要說的都說了。不成熟的意見,在自由的交流中往往很快變成一個可行的主意,甚至是很好的主意。在這上面,李兄帶了很好的頭,他有自以為好的主意,甚至是很好的主意,一定堅持以至固執,有時他說服了別人,有時他覺得別人的意見對,就默不作聲了,回到雜誌社,馬上急急如律令地趕緊去做,就像那本是他急於想做的事似的。

我們普遍覺得他性急。

例子之一是,稿件集得差不多了,大家一算日期,一月份出版正好。但他問,十二月能不能趕出來?要趕是可以的,只是何必趕在一年的最後一個月創刊?他可不理,只是堅持:能在十二月出,為什麼不在十二月出?問得也有理,大家都答不來,於是第一期就在一九七四年十二月出版了。後來訂合訂本,每年六期正好是一厚冊,第一卷特別厚,因為是七冊。這事我至今覺得有趣,的確,我說不出有什麼理由不可以在十二月份創刊一份雜誌。

又一個例子是,他弄來了一套國內出版當時已絕版的碑帖,打算重印。原帖是八開本,其中有些字幅並不大,空白很多。我們都認為最好把開本重新設計一下,因為在香港的書店,要爭取一大片地方來陳列八開本的書籍很困難,不陳列,在銷售上就吃虧了。他聽了也點頭,但過兩天,他與印刷廠方面一商量,八開印刷自然方便,印刷廠不會考慮發行上的策略。李兄其實也不是不明白,實際上是不耐煩慢慢重新設計,在他的心理傾向,有東西總是早一點推出好。

為這麼一份專題性雜誌,我擔心的是一味專門,找來幾篇書法論文一擺了事,連喜歡書法的讀者都不受吸引。因此在起初的午茶中,我一再強調我的個人主張,要把雜誌辦得像一道酒席,開始時上什麼小點,然後什麼熱葷,後來是大菜,甜品。他聽了沒作聲,我擔心在具體編定的時候會有爭執,誰知卻一直非常順利,他一接受,就認真那樣做,那樣思考,有時還具體提出這一期怎樣配搭。不過,我們每期都用不少時間討論重點文章,重點碑帖。有爭論,永遠爭論出好結果。

《書譜》創刊後,反應還好,漸漸地還引起遠近朋友的往意。美國、日本、韓國以至世界各地都有讀者來訂閱。那時《書譜》還是唯一的中國書法雜誌,冷門,但卻跑遍全世界去敲知音讀者的門。每天他從長洲來灣仔上班,我卻不能每天都去。但大家合作上一直很好。

黃豐洲先生在印尼的生意忽然受挫折,原定的支持計劃不能繼續。但《書譜》以及《書譜叢帖》的工作已經鋪開,我見李兄的面容多了一點憂鬱,料想他有些壓力。好在開支一直還是很節省的,銷量也在發展,一切似乎可以這樣不錯地發展下去,一切似乎都只在開始,但,

一個突然的變化發生在第三個年頭,一九七七年的春天。

那時,日本有個書法團體玄美書道會訪港,《書譜》社邀請了幾位本港書法家與他們舉行雅集。訪港團中有日本書法家宇野雪春、岸本太朗、奧平野牛、田村空谷、五村霽山等。能夠有國際嘉賓到來,我們當然很高興。雅集是用晚飯時間,我沒有法子參加準備工作,只能在急急把報社工作做到一個段落之後,趕到北角世運酒樓樓頭。一進門,就見到李秉仁兄在揮毫,神情很興奮。我心想,他的勁兒又來了。他在那裏寫字,我趕緊招待賓客。我們作為主方,根本不夠人手。

忽然,曾榮光先生跑來告訴我:李兄有點昏眩,也許是勞累疲乏了,現在先叫碗麵讓他充充空腹。

我仍忙著向許多陌生客人點頭、招呼,完全沒有想到會出什麼事。但接著情形看來不對,曾兄連忙叫了救護車,把李兄送進了不遠的東華東院。我們留下的幾個支撐著場面,情形非常狼狽。

第二天去東華東院看他,他的床位在靠近騎樓的一角,看上去病況還算穩定,是心絞痛。

這以後的幾個月,他的身體一直不大好,在這之前,他很少談到自己的健康問題。記得有一次他說,昨天回去,在長洲痛快游了一回泳,晚上一覺睡得真香,舒服極了。我還以為他能這樣做運動緞煉,身體挺好。現在發了一次病,休息一下,可以慢慢恢復的吧。誰知,九月的某一天,他忽然進了瑪麗醫院,從醫院打電話到我家,像平時一樣語不多,但再次的說:「你要珍重,你也要珍重。」這句話使我覺得有點不祥的預感,我想,這兩天裡該想法子抽時間去看他。但很快,就得到他的噩訊了。

梁披雲先生悼詩:「藝文應不朽,年歲太堪傷。」

《書譜》第十八期,一九七七年十月號,登了這樣一段文字:

「李秉仁先生,福建廈門人,一九二四年出生,曾客居印尼多年。李先生自幼酷愛書法篆刻,一九七四年與友好集資在香港創辦《書譜》社,出版《書譜》雙月刊,刊印碑帖,一心發揚我國傳統獨特之書法篆刻藝術。李先生曾遊出產壽山石之福建壽山鄉,採產石諸峰,久久不能忘懷。《書譜》創刊,作《壽山石隨筆》,並以壽山石齋名。筆名史仲鷺。一九七七年九月二十三日,李先生因心肌梗塞,不幸病逝香港瑪麗醫院。」

就這樣,忽然,許多事情劃上了一個休止符。《書譜》仍然辦下去﹝出了九十多期﹞,但我們回到《書譜》社,覺得很不習慣,缺少了李兄,似乎缺少了許多東西。

我們幾個參予過《書譜》工作的朋友常說:「如果沒有李秉仁,就不會有這本《書譜》。」這話的意思,固然說他實際上做了很多開創的工作,但更深一層的感受是:如果沒有他那樣的一想定了就做,做起來再說的衝勁,如果沒有他那一副「李秉仁性格」,那麼這一份書法雜誌,也許只存在於一次兩次的閑談中而已。

因此,每想起李秉仁兄,我又想:事情要做的,為什麼不現在就做?

2012年4月15日 星期日

「孤蓬自振,驚沙坐飛」是什麼意思?

唐代專寫狂草的懷素和尚,曾向鄔彤學習筆法。陸羽《僧懷素傳》說:

﹝懷素﹞乃師金吾兵曹錢塘鄔彤,授其筆法。鄔亦劉氏之出,與懐素為羣從中表兄弟。至中夕而謂懐素曰:「……張旭長史又嘗私謂彤曰:『孤蓬自振,驚沙坐飛,余師而為書,故得奇怪。』凡草聖盡於此。」

鄔彤是草聖張旭的學生,張旭傳筆法,喜用比喻,讓學生自己去體會。「孤蓬自振,驚沙坐飛」,究竟是什麼意思,歷來注家蜂起,諸說不一,至今我沒有看到滿意的解釋。

要解決這一問題,我想有兩個要點:

一是你有沒有看見過「孤蓬自振,驚沙坐飛」這兩個景像?如果沒有,最好想辦法看一看實景,如果條件不允許,是否找一些視頻看看。如果從來沒有見過實景,當然難以詮釋了。

二是查查這兩句話的出典,這兩句話不是張旭自作,他只是引用鮑照《蕪城賦》的句子。鮑照字明遠,與謝靈運、顏延之並稱「元嘉三大家」,為文學史上的重要人物。除了詩之外,他也寫賦,以《蕪城賦》、《河清頌》、《登大雷岸與妹書》三篇最為著名。胡應麟《詩藪》稱其「上挽曹、劉之逸步,下開李、杜之先鞭」。唐代文人如張旭者熟悉《蕪城賦》,是很正常的。

《蕪城賦》寫廣陵之衰敗。開篇極力渲染西漢初年吳王劉濞經營廣陵的盛況:

當昔全盛之時,車掛轊,人駕肩,廛閈撲地,歌吹沸天。孳貨鹽田,鏟利銅山。才力雄富,士馬精妍。

可惜到鮑照之時,已經荒無人煙,鮑照極寫衰敗後的狀況:

崩榛塞路,崢嶸古馗。白楊早落,塞草前衰。棱棱霜氣,蔌蔌風威。孤蓬自振,驚沙坐飛。灌莽杳而無際,叢薄紛其相依。通池既已夷,峻隅又以頹。直視千里外,唯見起黃埃。凝思寂聽,心傷已摧。

鮑照寫此時的廣陵,平野植物凋零,當大風來時,風沙席卷大地。「孤蓬自振」較易理解,蓬,《說文解字》:「蒿也」,蓬蒿泛指野草,在狂風的吹襲下,悉瑟來回振動。

「驚沙坐飛」,「坐」在這裡的字義是「因為」「由於」,說明原因。這用法很廣泛,如《前漢書‧鮑宣傳》「宣坐大不敬下獄」,《明史‧海瑞傳》「坐謫興國州判官」;又如杜牧《山行》「停車坐愛楓林晚」,停車是因為愛楓林晚。

「驚沙坐飛」,沙石因風而驚飛。砂石本身比重很大,即使很細小,通常情況下也不會飛起來。要砂石飛起來,需要兩個條件:一是植被破壞,地面砂石裸露,二是有相當大的氣旋,把砂石吸上天去。在近年對北京沙塵暴的科學考察報告中,都指出了內蒙氣旋是一個必要條件。這樣,沙塵飛揚的時候,不是直線飛行,而往往是旋轉的。我看新聞說沙塵暴席捲而來,這「席捲」兩字,用得相當好。劉邦《大風歌》曰「大風起兮雲飛揚」,這不是寫地上的沙,而是寫天上的雲,在大風下,雲也是飛捲的。

我們讀鮑照的《蕪城賦》,可知廣陵當時兩個條件都具備了。「崩榛塞路,崢嶸古馗。白楊早落,塞草前衰。……灌莽杳而無際,叢薄紛其相依。通池既已夷,峻隅又以頹。」荒原野草,一片淒涼。而這時恰恰遇到「棱棱霜氣,蔌蔌風威」,在大風下,孤獨殘存的蓬草瑟瑟抖動,沙塵驚飛,「直視千里外,唯見起黃埃」,這是古代的沙塵暴珍貴記錄。沙塵暴來臨時,有一個特點,就是遮天蓋地,把聲音也吸收了,「凝思寂聽,心傷已摧」,不是親臨其境的人,寫不出這樣真實的體會。

「孤蓬自振,驚沙坐飛」,兩句話是不可分的。孫過庭《書譜》說「使,謂縱橫牽掣之類是也;轉,謂鉤環盤紆之類是也」;「孤蓬自振」是來回運動,這是使;「驚沙坐飛」是旋轉盤紆,這是轉。

孫過庭又說:「草以點畫為情性,使轉為形質。草乖使轉,不能成字」,使轉是草書的根本,所以鄔彤說「凡草聖盡於此」。

古時講筆法,往往不肯直言,張旭用「孤蓬自振」來形容使,用「驚沙坐飛」形容轉,可謂巧妙而儁永。但學生未必可以理解老師的真意,我不贊成用這樣的方法教學。

﹝懷素﹞乃師金吾兵曹錢塘鄔彤,授其筆法。鄔亦劉氏之出,與懐素為羣從中表兄弟。至中夕而謂懐素曰:「……張旭長史又嘗私謂彤曰:『孤蓬自振,驚沙坐飛,余師而為書,故得奇怪。』凡草聖盡於此。」

鄔彤是草聖張旭的學生,張旭傳筆法,喜用比喻,讓學生自己去體會。「孤蓬自振,驚沙坐飛」,究竟是什麼意思,歷來注家蜂起,諸說不一,至今我沒有看到滿意的解釋。

要解決這一問題,我想有兩個要點:

一是你有沒有看見過「孤蓬自振,驚沙坐飛」這兩個景像?如果沒有,最好想辦法看一看實景,如果條件不允許,是否找一些視頻看看。如果從來沒有見過實景,當然難以詮釋了。

二是查查這兩句話的出典,這兩句話不是張旭自作,他只是引用鮑照《蕪城賦》的句子。鮑照字明遠,與謝靈運、顏延之並稱「元嘉三大家」,為文學史上的重要人物。除了詩之外,他也寫賦,以《蕪城賦》、《河清頌》、《登大雷岸與妹書》三篇最為著名。胡應麟《詩藪》稱其「上挽曹、劉之逸步,下開李、杜之先鞭」。唐代文人如張旭者熟悉《蕪城賦》,是很正常的。

《蕪城賦》寫廣陵之衰敗。開篇極力渲染西漢初年吳王劉濞經營廣陵的盛況:

當昔全盛之時,車掛轊,人駕肩,廛閈撲地,歌吹沸天。孳貨鹽田,鏟利銅山。才力雄富,士馬精妍。

可惜到鮑照之時,已經荒無人煙,鮑照極寫衰敗後的狀況:

崩榛塞路,崢嶸古馗。白楊早落,塞草前衰。棱棱霜氣,蔌蔌風威。孤蓬自振,驚沙坐飛。灌莽杳而無際,叢薄紛其相依。通池既已夷,峻隅又以頹。直視千里外,唯見起黃埃。凝思寂聽,心傷已摧。

鮑照寫此時的廣陵,平野植物凋零,當大風來時,風沙席卷大地。「孤蓬自振」較易理解,蓬,《說文解字》:「蒿也」,蓬蒿泛指野草,在狂風的吹襲下,悉瑟來回振動。

「驚沙坐飛」,「坐」在這裡的字義是「因為」「由於」,說明原因。這用法很廣泛,如《前漢書‧鮑宣傳》「宣坐大不敬下獄」,《明史‧海瑞傳》「坐謫興國州判官」;又如杜牧《山行》「停車坐愛楓林晚」,停車是因為愛楓林晚。

「驚沙坐飛」,沙石因風而驚飛。砂石本身比重很大,即使很細小,通常情況下也不會飛起來。要砂石飛起來,需要兩個條件:一是植被破壞,地面砂石裸露,二是有相當大的氣旋,把砂石吸上天去。在近年對北京沙塵暴的科學考察報告中,都指出了內蒙氣旋是一個必要條件。這樣,沙塵飛揚的時候,不是直線飛行,而往往是旋轉的。我看新聞說沙塵暴席捲而來,這「席捲」兩字,用得相當好。劉邦《大風歌》曰「大風起兮雲飛揚」,這不是寫地上的沙,而是寫天上的雲,在大風下,雲也是飛捲的。

我們讀鮑照的《蕪城賦》,可知廣陵當時兩個條件都具備了。「崩榛塞路,崢嶸古馗。白楊早落,塞草前衰。……灌莽杳而無際,叢薄紛其相依。通池既已夷,峻隅又以頹。」荒原野草,一片淒涼。而這時恰恰遇到「棱棱霜氣,蔌蔌風威」,在大風下,孤獨殘存的蓬草瑟瑟抖動,沙塵驚飛,「直視千里外,唯見起黃埃」,這是古代的沙塵暴珍貴記錄。沙塵暴來臨時,有一個特點,就是遮天蓋地,把聲音也吸收了,「凝思寂聽,心傷已摧」,不是親臨其境的人,寫不出這樣真實的體會。

「孤蓬自振,驚沙坐飛」,兩句話是不可分的。孫過庭《書譜》說「使,謂縱橫牽掣之類是也;轉,謂鉤環盤紆之類是也」;「孤蓬自振」是來回運動,這是使;「驚沙坐飛」是旋轉盤紆,這是轉。

孫過庭又說:「草以點畫為情性,使轉為形質。草乖使轉,不能成字」,使轉是草書的根本,所以鄔彤說「凡草聖盡於此」。

古時講筆法,往往不肯直言,張旭用「孤蓬自振」來形容使,用「驚沙坐飛」形容轉,可謂巧妙而儁永。但學生未必可以理解老師的真意,我不贊成用這樣的方法教學。

2012年2月29日 星期三

以書取靜

香港是高度商業化的社會,也是高度現代化的城市,節奏快速,工作緊張,生活壓力大。在這種環境下,能夠靜下來,伸紙舔毫,從容臨帖,實在是不容易。

學習書法,首先要靜得住,心急氣躁,根本寫不好。環境緊張,內心卻是靜如止水,這就是功夫,就是修養。所以說,書法是陶冶情性的一種手段。佛家有坐禪,靜思,其意差不多。

香港書法界,寫傳統的為多,大約就是這道理。環境壓力大,學書法是取靜的手段。白天上班壓力大,晚上或假期還要狂野一番,長期誰受得住?

有些學生的作品,很靜,細節都照顧到,想見臨池之時,專心致志。這裡介紹兩張,給各位看看。

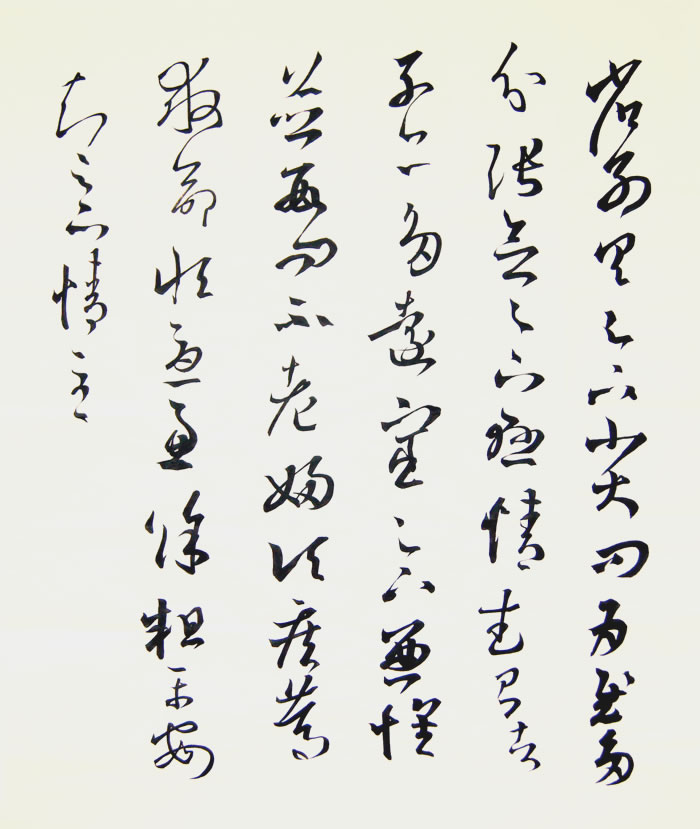

一是王羲之《遠宦帖》,出名難寫,動作多,筆法複雜。李小姐臨過多次,這一張筆法細緻,不容易。李是每天都要上班的專業人士。

還有很多學生作品,有興趣可以按〈這裡〉進去看看。香港書法和內地交流不多,故言之。

學習書法,首先要靜得住,心急氣躁,根本寫不好。環境緊張,內心卻是靜如止水,這就是功夫,就是修養。所以說,書法是陶冶情性的一種手段。佛家有坐禪,靜思,其意差不多。

香港書法界,寫傳統的為多,大約就是這道理。環境壓力大,學書法是取靜的手段。白天上班壓力大,晚上或假期還要狂野一番,長期誰受得住?

有些學生的作品,很靜,細節都照顧到,想見臨池之時,專心致志。這裡介紹兩張,給各位看看。

一是王羲之《遠宦帖》,出名難寫,動作多,筆法複雜。李小姐臨過多次,這一張筆法細緻,不容易。李是每天都要上班的專業人士。

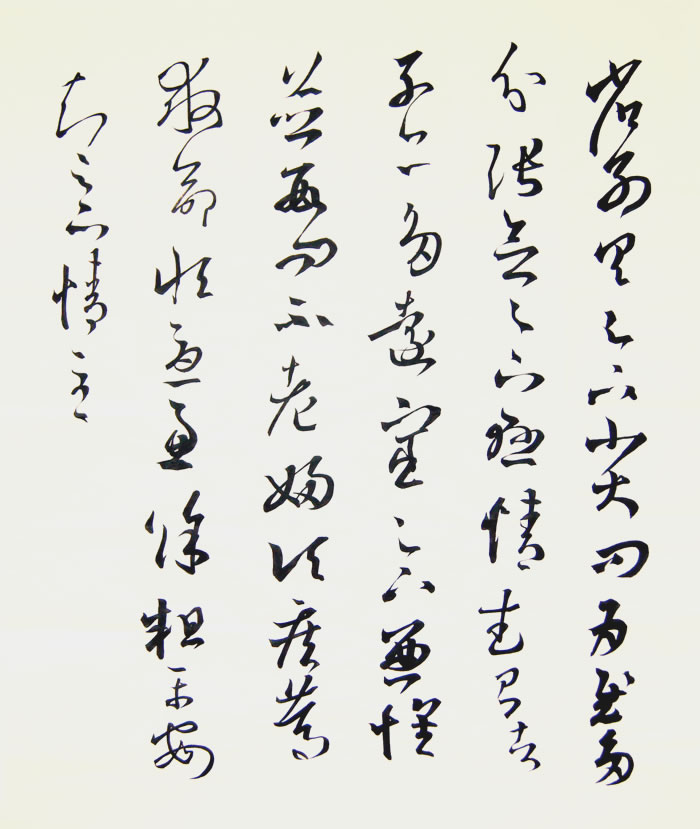

二是吳小姐,臨青山農體古隸,頗得其趣。我自己出身於這一家,深知其難。順便說一下,吳是香港一位小姐,是香港專業人士,這幾年來學書法,與天津那位老書法家同名,不是同一個人。

還有很多學生作品,有興趣可以按〈這裡〉進去看看。香港書法和內地交流不多,故言之。

2012年1月8日 星期日

社區網站一對多

有時我會提出一些問題讓學生思考,這些問題比較難,我希望他們能找出答案。有些學生課後真的會去想一想,也會給我來信說說思考的結果。

以前學生給我來電話,現在改為來電郵,我每天都收到很多信,來來往往,只是一對一。剛剛寄出回信,又有人來信了,而且所提出的問題完全相同,我只好再次重複一遍程序。一件事情重複講幾次,很化時間。

電郵雖然方便,但也有缺點。有些學生喜歡郵寄大檔案,光下載就很費時間,而且格式各種各樣。最倒楣是學生電郵夾帶病毒,我至少收到過十次以上,有一 次搞壞了我的電腦,損失慘重。自此以後,我工作室設置了重重過濾的裝置,確保安全,但這樣一來,又有不熟悉電腦用法的同學郵件被無辜過濾掉了。

也有學生向我提出問題,要我給他答案。有些問題相當好,有深度。我老師曾經告誡我,重要的不是得到答案,而是掌握尋找答案的方法。以前我有問題請教老師,他們只會說在哪本書裡,要我自己去看。我覺得一生受益無窮。

但老實說,一個人啃書本,是很困難的。本來我只有一個問題,但看書的過程中,產生了十個問題,要堅持下來,端得是不容易。我深感朋友的重要,志趣相同的朋友,討論疑難,切磋琢磨,是非常重要的。

最近我試用社區網站,發現有他的優點。社區網站就是組織社交圈子,興趣相投者組成一個社區,發表意見,還可以貼圖、傳照片、看視訊。只要我講一次,整個社區都知道了,有一對多的好處。而社區中的人,個個可以發言,討論學問方便之極。我看其他社區,某人有病痛、修理、托兒等等問題,立即會有人來給他幫助。通俗地說,就是發動群眾,群策群力。

我比較了Facebook和Google+兩大社區網站,我是比較喜歡後者,因為對於私隱比較有保障。他把社區分為各種你自己設定的圈子,這幾個人放在這一圈,那幾個人放在另一圈,你的留言給哪幾圈的人知道,完全由你自己控制。

我今後不會用電郵一對一地答問題,你有問題請進入Google+,輸入我的中文名字,就可以立即找到我。有些大家需要的資料,圖片,我都會放在那裡,省得一次一次重複做。

如果你想參加我的社區,可以給我發出邀請,不過你要讓我知道你是誰。你首先要有一個gmail戶口,登記只要十分鐘。我希望你讀一讀Help,一次搞定安全設置,這樣就放心了。

訂閱:

文章 (Atom)